作為一名執業多年的牙科醫師,我每天不僅關注牙齒的健康,更對口腔內的"精密儀器"——舌頭,充滿敬意與探索的熱情。這個看似柔軟的器官,實則是肌肉、神經、血管與特殊黏膜組織的完美結合體,其複雜性與多功能性常常被我們低估。今天就讓我們一起深入探索這個沉默卻極其重要的夥伴。

目录

舌頭構造圖

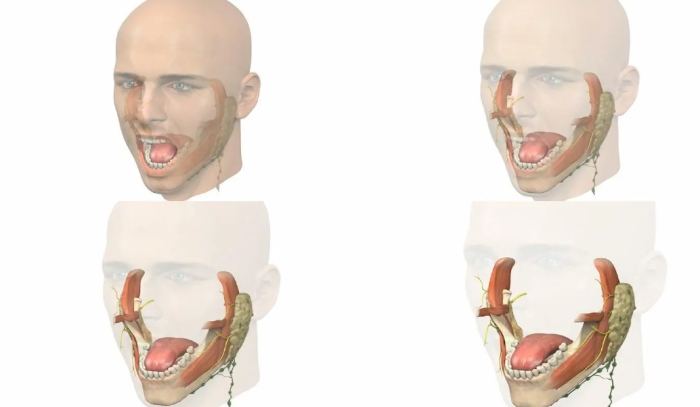

想瞭解舌頭,舌頭構造圖絕對是最直觀的起點。在我的診間裡,總會備著幾張詳盡的舌頭構造圖,它們就像口腔的航海圖,幫助我們定位每一個重要的結構。

肌肉層的精密交錯

舌頭並非一塊簡單的肉。它主要由八塊骨骼肌組成,這些肌肉以縱向、橫向、垂直三種方向錯綜複雜地交織,賦予舌頭驚人的靈活性與力量。這種獨特的排列方式,使得舌頭能做出捲曲、抬起、壓低、伸出、縮回等精細動作,是清晰說話和有效咀嚼的幕後功臣。仔細觀看舌頭構造圖,你能清晰看到內在肌(改變形狀)與外在肌(連接至下頜骨、舌骨、顱骨,控制整體位置移動)如何協同工作。這種結構設計令人讚嘆。

黏膜組織的特徵與分區

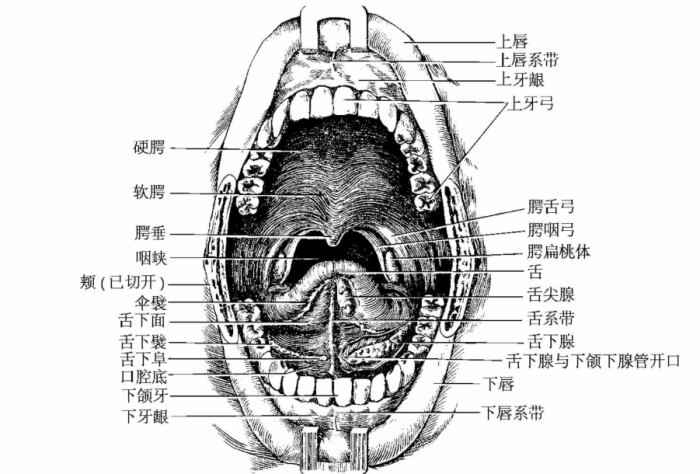

覆蓋在肌肉層表面的黏膜是舌頭接觸世界的"外衣"。舌背(上面)與舌腹(下面)的黏膜截然不同:

- 舌背黏膜: 粗糙、不規則,佈滿各種微小的突起結構(乳頭),這些正是感知味道和輔助處理食物的關鍵。這是舌頭構造圖上最引人注目的密集區域。

- 舌腹黏膜: 相對光滑、薄而濕潤,富含血管,呈現淡紅色。這裡沒有乳頭結構,其柔軟性對說話時舌頭的靈活運動至關重要。觀察一張清晰的舌頭構造圖,舌腹與舌背的對比一目了然。

神經血管網絡的密集供應

舌頭是身體中神經支配最密集的區域之一!舌神經(三叉神經分支,主管舌前2/3的一般感覺)、鼓索神經(面神經分支,主管舌前2/3的味覺)、舌咽神經(主管舌後1/3的感覺與味覺)以及舌下神經(主要支配肌肉運動)共同構建了一套複雜的傳導系統。豐富的血液供應(主要來自舌動脈)則確保了組織的代謝活躍與快速修復能力。一張詳細的舌頭構造圖會標示出這些重要的神經血管束。

舌頭功能

理解了構造,才能真正領略其功能的強大與多元。舌頭功能遠不止嘗味道那麼簡單。在我的臨床觀察中,舌頭的任何一點功能障礙,都可能嚴重影響生活質量。

味覺世界的守門人

這是大眾最熟知的舌頭功能。味蕾主要分佈於輪廓乳頭、菌狀乳頭(尤其在尖端和側緣)和葉狀乳頭內。它們能感知甜、酸、鹹、苦、鮮(旨味)五種基本味覺。值得注意的是,雖然不同區域對味覺的敏感度有差異(如舌尖對甜敏感,側緣對酸敏感,舌根對苦敏感),但這種分佈並非絕對,更非"味覺分區圖"所描述的那般涇渭分明。味覺信息的整合還依賴於嗅覺(嗅覺喪失會導致食之無味)和口感(質地、溫度)。這是舌頭功能中最具感官魅力的一面。

言語清晰度的核心引擎

清晰的發音極度依賴舌頭的準確定位與運動。試著發以下幾個音:

- "t", "d", "n"(舌尖抵住上齒齦或硬顎前部)

- "l" (舌尖抵住上齒齦,氣流從兩側流出)

- "s", "z" (舌尖接近上齒齦形成狹縫)

- "sh", "zh", "ch", "j" (舌體抬起靠近硬顎)

- "k", "g" (舌根抬起接觸軟顎)

- "r" (複雜的舌體捲曲與震動)

任何舌繫帶過短(俗稱"黐脷筋")、舌肌無力或神經損傷(如中風後)都會導致構音障礙(dysarthria),影響溝通交流。這項舌頭功能是社會交往的基石。

咀嚼與吞嚥的關鍵協作者

進食時,舌頭是極其忙碌的:

- 食物處理: 將食物在口腔內推送、翻轉,確保其被牙齒有效研磨(咀嚼),並與唾液充分混合形成食團(bolus)。舌頭表面的乳頭結構對此有輔助作用。

- 食團推送: 咀嚼完畢後,舌體強有力地向上向後收縮,將食團精準地推送至咽部,啟動吞嚥反射。這個動作必須協調精準,否則容易嗆咳(食物誤入氣道)。

- 清潔口腔: 餐後,舌頭會不自覺地"巡邏"口腔,清除牙齒表面和頰側的食物殘渣。這是維持口腔衛生、預防蛀牙和牙周病的重要舌頭功能。

口腔健康的隱形守護者

舌頭的運動有助於唾液在口腔內廣泛分佈。唾液不僅潤濕口腔、幫助消化、中和酸性物質保護牙齒,其所含的抗菌成分和礦物質更是維護口腔微生態平衡、促進牙齒再礦化的關鍵。此外,健康的舌頭黏膜本身也是抵禦病原微生物入侵的一道屏障。維持良好的舌頭功能對整體口腔環境至關重要。

舌頭味蕾突起

舌背表面那些細小的突起,是微觀世界的奇觀,也是眾多舌頭味蕾突起的所在地。這些結構遠比肉眼所見複雜得多。

乳頭家族:形態與功能大不同

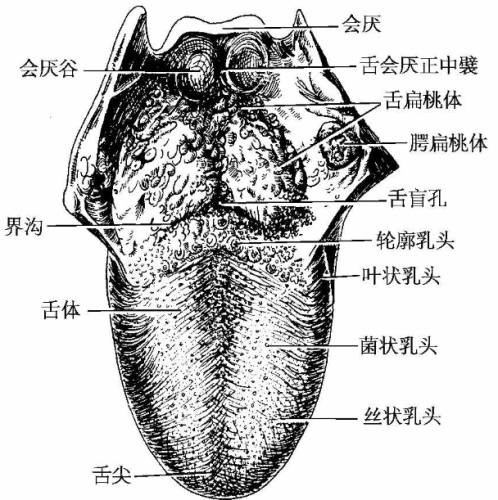

舌背上的突起統稱為"舌乳頭",主要有四種類型,它們是舌頭味蕾突起的主要載體:

- 絲狀乳頭(Filiform Papillae): 數量最多!細長圓錐形,尖端常有角化上皮,賦予舌頭特有的天鵝絨般或略粗糙的質感。它們不含味蕾,主要功能為機械性的(摩擦、協助處理食物、清潔口腔表面)。

- 菌狀乳頭(Fungiform Papillae): 因形似蘑菇而得名。體積較大,散佈於舌尖和舌緣為主的絲狀乳頭之間,尤其在舌尖密集。呈鮮紅色(因下方富含血管)。每個菌狀乳頭頂部通常含有 3-5 個味蕾。它們是舌頭味蕾突起中最易於觀察到的味覺結構之一。

- 輪廓乳頭(Circumvallate Papillae): 體積最大(直徑約 1-3 毫米),數量最少(通常 8-12 個)。它們排列成一個清晰的倒"V"字形,界於舌體與舌根之間(界溝)。每個輪廓乳頭周圍有一圈深溝,溝壁的側面上皮內富含大量味蕾(每個乳頭周圍的味蕾數量可達上百個)。味腺(Von Ebners gland)的導管開口於溝底,其分泌的漿液持續沖洗溝壑,幫助味覺分子接觸味蕾並清除殘留物。這是舌頭味蕾突起中味蕾密度最高的區域。

- 葉狀乳頭(Foliate Papillae): 位於舌緣後部靠近舌咽部的位置,由數條平行排列的皺褶組成(類似葉片)。皺褶側面的上皮內含有許多味蕾。在人類中葉狀乳頭可能不太明顯甚至退化,但有時發炎腫脹會被患者誤認為腫瘤而憂心忡忡地來求診。這也是舌頭味蕾突起的重要組成部分。

味蕾:生命的化學感測器

味蕾才是真正檢測化學分子的微觀結構,它們就嵌在菌狀、輪廓、葉狀乳頭的上皮內。每個味蕾呈洋蔥狀,由大約 50-150 個高度特化的細胞組成,包括:

- 味覺受器細胞: 頂端有微絨毛(味毛)伸入味孔(味蕾頂端的開口),直接接觸口腔中的化學物質。它們表達特定的味覺受體蛋白,能將化學信號轉換為電信號。

- 支持細胞: 為味覺受器細胞提供結構和營養支持。

- 基底細胞: 幹細胞角色,能分化成新的味覺受器細胞和支持細胞(味蕾細胞平均壽命約 10-14 天)。

當溶解在唾液中的味覺分子(配體)與味覺受器細胞上的受體結合,會觸發一系列細胞內反應,最終導致神經信號的產生,通過鼓索神經或舌咽神經傳遞到大腦味覺皮質進行解讀。舌頭味蕾突起的核心價值就在於此。

影響味覺感知的因素

舌頭味蕾突起是我們感知味道的基石,但其功能會受多種因素影響:

- 年齡: 味蕾數量隨年齡增長而緩慢減少(尤其是成人後),對味覺的敏感度(特別是鹹和苦)可能下降,這也是老年人常覺得食物"沒味道"而偏好重口味的原因之一。

- 吸煙/飲酒: 尼古丁和酒精會影響味蕾細胞的功能與再生,降低味覺敏感度。

- 藥物: 某些藥物(如化療藥、部分抗生素、抗甲狀腺藥物、降壓藥等)的副作用可能包括味覺改變(味覺障礙 dysgeusia)或味覺喪失(味覺缺失 ageusia)。

- 局部口腔疾病: 嚴重的口腔潰瘍、念珠菌感染(鵝口瘡)、灼口症候群、口腔乾燥症(xerostomia)等都會損害舌頭味蕾突起的功能或覆蓋味孔,影響味覺。

- 營養缺乏: 鋅、維生素B12、葉酸等缺乏也可能導致味覺改變。

舌頭後面顆粒

每每遇到患者緊張兮兮地指著鏡子問:"醫生,我舌頭後面長了好多顆粒,是不是長東西了?" 我就知道,又到了科普 舌頭後面顆粒 的時間了。這些顆粒其實是正常的生理結構!

輪廓乳頭:顆粒感的主要來源

如前所述,排列在舌根處界溝前的 8-12 個大型圓形突起,便是 舌頭後面顆粒 的"主角"——輪廓乳頭。它們:

- 體積較大(直徑約 1-3 毫米),明顯突出於舌背表面,用舌尖舔舐或用鏡子觀察舌根時,能清晰地感覺到或看到它們的存在,形成 舌頭後面顆粒 的觸感和外觀。

- 每個乳頭周圍環繞著一圈深溝(輪廓溝),溝壁側面上皮內含有大量味蕾(是舌頭上味蕾最密集的區域)。

- 味腺導管開口於溝底,分泌稀薄的漿液沖洗溝壑。

這些 舌頭後面顆粒 是完全正常的,並非腫瘤或病變。它們的數量、大小在個體間有差異,有時較為明顯,有時則相對低平。

舌扁桃體:免疫防線的前哨站

在舌根部,輪廓乳頭的後方,黏膜下存在著豐富的淋巴組織聚集成簇,稱為 舌扁桃體。它們是 舌頭後面顆粒 的另一個重要組成部分,也是咽淋巴環(Waldeyers ring,包括腭扁桃體、咽扁桃體、咽鼓管扁桃體)的一部分。其特點是:

- 表面黏膜形成凹凸不平的小丘狀或顆粒狀隆起。

- 這些淋巴組織內含有大量的淋巴細胞(B細胞、T細胞),能捕捉並處理通過口腔進入的病原體(如細菌、病毒),產生抗體,是口腔和上呼吸道重要的免疫防禦屏障。

- 當身體遭遇感染(如感冒、咽喉炎)時,舌扁桃體也可能像腭扁桃體一樣發生腫大、充血,使 舌頭後面顆粒 看起來更加明顯甚至伴隨疼痛感。這通常是免疫系統工作的正常反應。

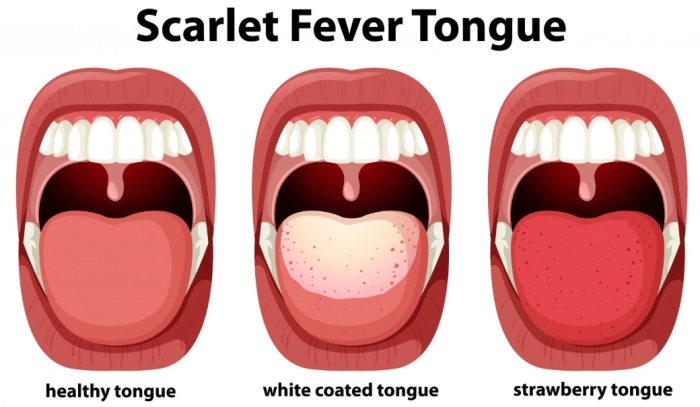

常見的"顆粒"相關問題與誤區

雖然 舌頭後面顆粒 大多是正常的,但確實存在一些需要區分的情況:

- 生理性肥大: 有些人天生的舌扁桃體或輪廓乳頭就比較肥大,尤其在張口檢查時更明顯。只要沒有症狀(疼痛、異物感、影響吞嚥),無需治療。這是常見的 舌頭後面顆粒 無害形態。

- 炎症反應: 感冒、咽喉炎時,舌扁桃體可能腫大發紅,顆粒感更突出並可能伴隨喉嚨痛。急性炎症通常隨原發病好轉而消退。

- 被誤認為病變: 這是門診最常見的諮詢原因!患者常將明顯的輪廓乳頭或舌扁桃體誤認為菜花(尖銳濕疣)、腫瘤或念珠菌感染。通常透過視診即可區分:正常顆粒表面光滑、顏色與周圍黏膜一致、對稱分佈、無潰瘍或異常分泌物。

- 舌扁桃體結石: 極少數情況下,陷入舌扁桃體隱窩的碎屑可能鈣化形成微小結石,引起局部異物感或不適。處理方式與腭扁桃體結石類似。

- 濾泡性舌炎: 舌根部淋巴濾泡出現炎症增生,顆粒狀外觀更顯著,可能伴隨灼燒感或疼痛。需尋找並治療病因(如刺激物、感染、過敏等)。

- 真正的腫瘤或病變: 雖然罕見,但舌根部確實可能發生良性腫瘤(如乳頭狀瘤)或惡性腫瘤(舌癌)。需要警惕的特徵包括:單個、快速增大、形狀不規則、質地堅硬、表面潰瘍出血、伴隨持續疼痛或麻木、頸部淋巴結腫大。任何可疑的、不同於通常 舌頭後面顆粒 的變化都應及時就醫檢查。

醫生建議:觀察與就醫時機

面對 舌頭後面顆粒,我的建議通常是:

- 認識正常: 瞭解輪廓乳頭和舌扁桃體是正常的解剖結構,大多數情況下無需擔心。

- 定期自查: 養成對著鏡子檢查口腔(包括舌頭各部位)的習慣,熟悉自己舌頭的正常外觀。

- 關注變化: 重點留意是否有 新出現的、單個的、快速長大的、形狀顏色異常的、質地變硬的、發生潰瘍出血的、伴隨疼痛麻木或頸部腫塊 的突起。這些是 舌頭後面顆粒 需要警惕的信號。

- 及時就醫: 如果發現上述可疑變化,或顆粒引起持續不適(如疼痛、異物感、影響吞嚥說話),務必尋求牙科醫師或耳鼻喉科醫師的專業評估。必要時可能進行活檢以明確診斷。千萬不要因為害羞或認為是小事而延誤診治。

Q&A:關於舌頭的常見疑問

1. 舌頭是什麼器官?

舌頭是由高度特化的橫紋肌群組成、表面覆蓋黏膜的強力多功能器官。它位於口腔底部,活動自如。其核心結構包含複雜交錯的內在肌(控制形狀變化)和外在肌(連接至下頜骨、舌骨及顱骨,控制位置移動)。豐富的神經支配(感覺、味覺、運動)和血管供應確保了其精細運動控制和敏銳的感覺功能(包括味覺)。舌頭並非一個簡單的"肉塊",而是一個精密複雜的感覺運動器官。

2. 舌頭有裂紋怎麼辦?

舌背出現深淺不一的溝裂(俗稱"裂紋舌"或"溝紋舌"),在大多數情況下(約 5-10% 的人口)是一種良性的、通常是先天性的解剖變異,稱為"溝紋舌"(Fissured Tongue)。它本身並非疾病,通常無需治療。主要注意事項是加強口腔衛生:飯後和睡前務必輕柔清潔舌背(可用軟毛牙刷或舌刮),仔細清除陷入溝裂中的食物殘渣和細菌軟垢,預防溝內積存物刺激引發炎症(溝紋舌炎)或導致口臭。僅在裂紋處出現明顯紅腫、疼痛、潰瘍時,才需就醫(可能是合併了感染、創傷或某些全身性疾病如缺鐵性貧血、乾燥症候群等的表現),此時需針對病因治療並加強局部清潔護理(如漱口水)。

3. 舌頭的特化性黏膜是什麼?

舌頭的特化性黏膜(Specialized Mucosa)特指覆蓋在舌背(舌頭上面)的大部分區域的黏膜類型。它與覆蓋牙齦、硬顎的咀嚼黏膜(角化程度高、堅韌)以及覆蓋頰、唇、口底、軟顎和舌腹的被覆黏膜(光滑、非角化、柔軟)都不同。舌背特化性黏膜的核心特徵是其表面佈滿了四種乳頭突起(絲狀、菌狀、輪廓、葉狀),其中菌狀、輪廓、葉狀乳頭上皮內含有負責味覺的感受器——味蕾。這種獨特的乳頭結構使舌背黏膜表面粗糙不平,非常適合在咀嚼中輔助處理食物,同時也是味覺感知的關鍵平臺。

4. 舌頭失調會怎樣?

舌頭功能失調(舌功能障礙)可導致多方面的嚴重問題,顯著降低生活質量:

- 言語障礙(構音障礙): 舌運動不靈活、無力、協調性差(如中風後、舌下神經損傷、舌繫帶過短未矯正、某些神經肌肉疾病)會嚴重影響發音清晰度,導致說話含糊不清("大舌頭"),影響溝通交流。

- 咀嚼吞嚥困難(咀嚼障礙/吞嚥障礙): 舌無力或運動範圍受限,無法有效推送、翻轉食物,難以形成食團並將其推送入咽部。這會導致進食時間延長、咀嚼不充分、嗆咳風險增高(食物誤入氣道)、營養攝入不足甚至吸入性肺炎。

- 味覺障礙: 味蕾受損(炎症、萎縮)、味覺神經傳導異常(神經損傷、藥物影響)、嚴重口乾等,會導致味覺減退、喪失(食不知味)、味覺失真(如口中有金屬味、苦味)或味覺異常敏感。

- 口腔衛生不良與相關疾病: 舌運動減少或受限,會降低其對口腔的自清潔作用,導致食物殘渣、細菌軟垢更易堆積在牙齒鄰面、窩溝和黏膜褶皺處,顯著增加蛀牙、牙齦炎、牙周病的風險。舌苔過厚也可能引起口臭。

- 疼痛與不適: 舌炎(舌黏膜炎症)、潰瘍、灼口症候群、神經痛、腫瘤等引起的疼痛會影響說話、進食甚至休息。

- 外觀影響與心理負擔: 明顯的舌苔、舌體腫大、裂紋、顏色異常或腫塊等,可能引起患者的美觀焦慮和社交困擾。