說真的,口腔血泡這東西,乍看之下好像沒什麼,但痛起來真要命。我還記得上次吃東西太急,不小心咬到嘴巴內側,沒幾分鐘就冒出一顆紅紅的小泡,裡面還帶血,當下差點以為是口腔癌的前兆,緊張兮兮地跑去問醫生。結果呢?醫生笑說這只是常見的機械性損傷,大多數人一輩子總會遇到幾次。但為什麼會這樣?該怎麼處理才不會越弄越糟?這篇文章就是要用最簡單的方式,帶你徹底了解口腔血泡的方方面面。

口腔血泡,說白了就是口腔黏膜下的小血管破裂,血液聚集形成的泡狀物。它可能出現在臉頰內側、舌頭、牙齦或上顎,大小從米粒到豆子都有。外觀通常是紅色或紫紅色,摸起來軟軟的,按壓時會有痛感。這種血泡雖然看起來嚇人,但多數是良性的,只要處理得當,幾天內就會自行吸收。不過,如果反覆發作或伴隨其他症狀,就得小心是不是身體在發出警訊。

口腔血泡的常見原因:為什麼我會長這個?

口腔血泡的成因五花八門,最常見的莫過於意外咬傷。我自己就常幹這種蠢事,一邊看電視一邊吃飯,結果分心咬到肉,當下痛到眼淚都快噴出來。除了這種機械性損傷,熱食燙傷也是元兇之一,比如喝剛煮好的熱湯或吃火鍋,黏膜一受刺激就容易起泡。其他像牙齒排列不整、假牙不合,或者習慣性咬嘴唇,也會增加風險。

但別以為所有口腔血泡都是外力造成的。有些疾病也會引發血泡,比如血小板過低、維生素缺乏,甚至自體免疫問題。我朋友就有過經驗,她長期熬夜加班,某天嘴裡突然冒出一堆小血泡,檢查後才發現是免疫力下降引起的。所以,如果血泡反覆出現,最好還是諮詢醫生,排除潛在健康問題。

機械性原因:不小心咬到是最多的

這類原因佔了口腔血泡的大宗,說穿了就是物理傷害。吃飯講話太快、運動時碰撞,或者小朋友亂咬東西,都可能讓口腔黏膜受傷。血泡的形成機制很簡單:血管破裂後,血液流到組織間隙,被黏膜包住就成了泡。通常這類血泡來得快去得也快,只要避免二次傷害,身體會自然修復。

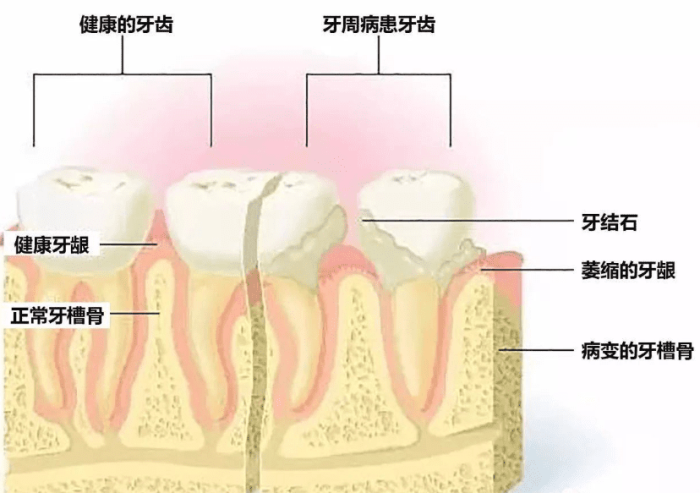

疾病相關原因:身體的警訊別忽略

雖然少見,但口腔血泡有時是疾病的副產品。比如血液疾病會影響凝血功能,讓黏膜更容易出血;維生素C或K缺乏,也會讓血管變脆弱。我自己查資料時還發現,有些病毒感染(如疱疹)初期也會模擬血泡症狀,但這類通常會伴隨發燒或疲勞,容易區分。總之,如果血泡持續不消或反覆發作,別硬撐,早點檢查才是上策。

| 原因類型 | 具體例子 | 發生頻率 | 注意事項 |

|---|---|---|---|

| 機械損傷 | 意外咬傷、硬食物刮傷 | 極常見 | 通常幾天內自癒,避免刺激 |

| 熱損傷 | 熱湯、火鍋燙傷 | 常見 | 初期冷敷可減緩不適 |

| 疾病因素 | 血小板問題、免疫力低下 | 較少見 | 需專業診斷,可能需治療 |

| 其他因素 | 牙科治療後、過敏反應 | 偶發 | 記錄發生情境以便追蹤 |

看了表格應該更清楚了吧?其實大多數口腔血泡都是無害的,但學會分辨原因,才能對症下藥。

口腔血泡的症狀與診斷:怎麼知道嚴不嚴重?

口腔血泡的症狀其實很直觀:外觀是凸起的紅色或紫色小泡,按壓會痛,有時伴隨灼熱感。大小從幾毫米到一兩公分都有,我遇過最大的差不多像綠豆那樣,吃東西時簡直是折磨。如果血泡破掉,會流出血水,傷口可能暫時更痛,但通常癒合很快。

老實說,我第一次長口腔血泡時,還傻傻地用針去戳它,想說把血放掉會不會好得快。結果當然是更慘,傷口感染腫了好幾天。後來學乖了,才知道血泡最好別亂戳,讓身體自己吸收才是最安全的。

診斷上,醫生通常靠目視就能判斷。但如果血泡反覆出現、長得特別大,或合併其他症狀(如發燒、牙齦出血),可能會建議抽血檢查血小板或維生素水平。一般來說,單純的口腔血泡不需要複雜檢查,除非懷疑有潛在疾病。

何時該就醫?這些紅燈訊號要警惕

雖然多數口腔血泡能自癒,但有些情況別拖。比如血泡超過一週沒消、越長越大,或者同一位置反覆發作,這可能暗示更深層的問題。另外,如果伴隨嚴重疼痛、影響進食,或全身無力,最好盡快就醫。我個人的經驗法則是:如果血泡讓妳連喝水都痛,就別硬撐了,早點看醫生省事得多。

如何治療口腔血泡?家庭療法與醫療選擇

治療口腔血泡的方法分兩大類:家庭自療和專業醫療。小血泡通常在家就能處理,但大或頑固的血泡可能需要醫生介入。原則就一個:減少刺激,促進癒合。

家庭療法方面,首選是溫和漱口水。我習慣用鹽水(一杯水加半茶匙鹽)每天漱口幾次,能消炎止痛。冷敷也不錯,拿冰塊包毛巾敷在臉頰外側,每次十分鐘,可以減緩腫痛。但切記別直接含冰塊,以免凍傷黏膜。另外,避免辛辣、過熱食物,暫時改吃軟質飲食(如粥、優格),能讓嘴巴休息。

如果血泡不小心破了,保持清潔最重要。可以用棉棒沾生理食鹽水輕輕清潔,再塗一點蜂膠或芦荟膠保護傷口。但別用酒精或刺激性藥水,那只會更痛。我自己試過蜂膠,效果不錯,但有些人可能過敏,最好先小範圍測試。

醫療治療:什麼情況需要看醫生?

當家庭療法無效,或血泡疑似感染時,就得找專業幫助。醫生可能會開立消炎藥膏,或直接穿刺引流大型血泡(這必須由醫生操作,自己別亂試)。極少數情況下,如果血泡是疾病引起的,得治療根本問題,比如補充維生素或調整藥物。

以下整理常見治療方式的比較,幫你快速判斷:

| 治療方式 | 適用情況 | 效果 | 注意事項 |

|---|---|---|---|

| 鹽水漱口 | 輕微血泡、初期消炎 | 中等 | 每天2-3次,避免過濃 |

| 冷敷 | 腫痛明顯時 | 快速止痛 | 每次不超過15分鐘 |

| 藥膏塗抹 | 破皮或感染風險 | 良好 | 需醫生指示,勿亂買成藥 |

| 醫療穿刺 | 大型血泡影響進食 | 立即緩解 | 必須由專業執行 |

說到底,治療口腔血泡不難,關鍵是耐心。身體有自己的修復節奏,別急著求快反而搞砸。

預防口腔血泡的方法:怎樣避免再發生?

與其等到長出口腔血泡再處理,不如事前預防。根據我的經驗,調整生活習慣最有用。比如吃飯時細嚼慢嚥,別邊吃邊說話,能大幅降低咬傷風險。食物溫度也要注意,太燙的東西先放涼再入口,尤其是湯品和熱飲。

口腔衛生也不能馬虎。定期刷牙、使用牙線,減少細菌滋生。如果牙齒有尖銳邊緣或假牙不合,盡快找牙醫調整,別將就。我自從養成這些習慣後,口腔血泡幾乎沒再找上門。

另外,維持免疫力很重要。均衡飲食、充足睡眠,適量補充維生素C和B群,能強化黏膜健康。以下清單是我親測有效的預防措施:

- 吃飯專心,避免分心咬傷

- 熱食放涼至適溫再吃

- 定期口腔檢查,處理牙齒問題

- 保持水分充足,避免黏膜乾燥

- 壓力大時多休息,免疫力下降易誘發血泡

這些方法看似簡單,但長期堅持效果顯著。畢竟預防勝於治療,對吧?

常見問題解答:關於口腔血泡,你還想知道什麼?

這部分整理最多人問的問題,希望能解決你的疑惑。

問:口腔血泡會傳染嗎?

答:不會。口腔血泡是局部血管破裂造成,不像疱疹病毒會傳染。除非血泡破掉後傷口感染,否則不用擔心傳給別人。

問:血泡可以自己刺破嗎?

答:強烈不建議。我自己試過,結果感染更嚴重。刺破可能引入細菌,延緩癒合。如果血泡太大不適,應該請醫生處理。

問:口腔血泡和口腔癌怎麼區分?

答:這點很多人擔心。通常口腔血泡幾天內會消,邊界清晰;癌症潰瘍則持續不癒、邊緣不規則,可能伴隨硬塊或麻木感。但別自己診斷,有疑慮就就醫。

問:小朋友長口腔血泡怎麼辦?

答:小孩常見是因咬傷或玩鬧碰撞。處理原則相同:保持清潔、軟質飲食。如果孩子哭鬧不止或拒食,快帶去看醫生。

這些問答涵蓋了多數人的擔憂,但每個人口腔血泡的情況可能略有不同,還是要根據自身狀況調整。

總的來說,口腔血泡雖然煩人,但大多無害。關鍵是別慌張,用正確方式照顧,身體自然會復原。希望這篇文章能幫到你,下次再遇到時,就能淡定應對了。