大家好啊,今天我想聊聊一個有點嚇人但很重要的話題——口腔黑色血泡。你可能在刷牙或吃東西時,突然發現嘴裡冒出一個黑黑的血泡,心裡一驚,不知道該怎麼辦。我自己以前也遇過類似情況,那時候還以為是癌症,嚇得趕緊跑醫院。後來才知道,口腔黑色血泡不一定都是大病,但絕對不能輕忽。這篇文章我會用簡單的方式,帶你全面了解口腔黑色血泡的方方面面,從成因到處理,幫你避開誤區。

先說說為什麼要寫這個。我發現網上很多資料都太專業,普通人看了更緊張。所以我想用聊天的方式,把複雜的醫學知識講清楚。當然,我不是醫生,只是分享經驗和整理資訊,如果情況嚴重,一定要找專業醫師。

什麼是口腔黑色血泡?

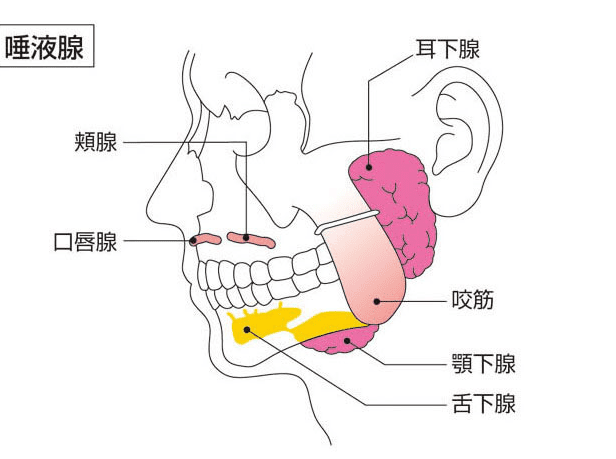

口腔黑色血泡,簡單說就是口腔黏膜下出現的血液積聚,顏色偏黑或深紅。它和一般紅色血泡不同,黑色通常表示血液停留時間較長,可能和血管破裂或病變有關。常見的位置包括臉頰內側、舌頭底下或牙齦周圍。有些人會覺得痛,有些人則沒感覺,這就得小心了。

我朋友有一次吃堅果不小心咬到臉頰,結果冒出一個小血泡,起初是紅色,過幾天變黑。他以為會自己好,拖了兩週才看醫生,後來發現是輕微血管瘤。所以啊,口腔黑色血泡可不能拖。

口腔黑色血泡的常見原因

為什麼會長出口腔黑色血泡?原因很多,從簡單的外傷到嚴重疾病都有可能。下面我用表格整理一下,讓你一目了然。

| 原因類型 | 具體描述 | 發生機率 |

|---|---|---|

| 外傷性 | 如咬傷、硬物刮傷(吃東西或刷牙不小心) | 高 |

| 血管病變 | 血管瘤、靜脈湖等,血液積聚變黑 | 中 |

| 口腔疾病 | 如牙周病、口腔潰瘍惡化 | 中 |

| 全身性疾病 | 血小板減少、高血壓等影響血管 | 低 |

| 其他因素 | 藥物副作用或不明原因 | 低 |

從表格可以看出,外傷是最常見的。但如果你沒受傷卻突然出現口腔黑色血泡,就得提高警覺。我個人覺得,很多人忽略口腔衛生,以為血泡小事,其實它可能是身體的求救信號。

外傷導致的口腔黑色血泡

這類最普遍,比如吃東西太急咬到肉,或牙刷太硬刮傷。血泡初期是紅色,如果沒處理好,血液氧化就變黑。通常幾天內會消,但如果反覆發生,可能表示你口腔習慣不好。

我有次吃爆米花,殼卡在牙縫,用力剔時刮出血泡,後來變黑。那時我以為是癌症,嚇壞了。醫生說只是小傷,塗點藥就好。所以別自己嚇自己,但也要及時處理。

血管病變相關的血泡

這比較專業,像血管瘤是血管異常增生,靜脈湖則是靜脈擴張。這些病變會讓血液容易積聚,形成黑色血泡。它們通常不痛,但可能變大或出血,需要醫生診斷。

這部分我問過醫師,他說如果血泡持續兩週以上,顏色又深,最好做檢查。雖然多數是良性,但少數可能惡化。

症狀和如何判斷嚴重性

口腔黑色血泡的症狀因人而異。有些人只覺得有異物感,有些人會痛或出血。關鍵是觀察血泡的變化:大小、顏色、是否快速生長。下面列個清單,幫你自我檢查。

- 大小:如果血泡直徑超過1公分,或快速變大,要警惕。

- 顏色:深黑色或混合其他顏色(如藍紫色)可能較嚴重。

- 疼痛感:不痛的血泡有時更危險,因為容易被忽略。

- 持續時間:超過兩週不消,建議就醫。

我發現很多人因為怕看醫生,自己用針刺破血泡,這超危險!可能引發感染。醫師說,正確做法是保持口腔清潔,觀察變化。

還有,如果伴隨其他症狀如發燒、體重下降,可能和全身性疾病有關。這時別拖,趕緊找專業幫忙。

診斷方法:醫院怎麼檢查口腔黑色血泡

萬一需要就醫,醫生會怎麼做?通常先問診,了解你的病史和習慣。然後可能做以下檢查:

| 檢查方式 | 目的 | 適用情況 |

|---|---|---|

| 口腔視診 | 初步觀察血泡外觀 | 所有病例 |

| 活體組織檢查 | 取小樣本化驗,確認是否癌變 | 可疑病例 |

| 血液檢查 | 檢查血小板或凝血功能 | 懷疑全身性疾病 |

| 影像學檢查 | 如超音波,看深層結構 | 複雜病例 |

這些檢查聽起來嚇人,但多數時候只是預防性措施。我那次就醫,醫生只用了視診和問診,就判斷是外傷。所以別太緊張,但該檢查的還是要做。

台灣的醫療資源不錯,大醫院如台大醫院或榮總都有口腔科門診。掛號時可以選口腔顎面外科或牙科,具體看血泡位置。

治療選項大全

治療口腔黑色血泡的方法取決於成因。輕微的外傷血泡可能自行消退,但病變類需要介入。我整理常見治療方式,用表格比較。

| 治療方法 | 適用情況 | 優點 | 缺點 |

|---|---|---|---|

| 觀察等待 | 輕微外傷,血泡小且無症狀 | 無侵入性,成本低 | 可能延誤病情 |

| 藥物治療 | 消炎藥或藥膏,用於感染或發炎 | 簡單方便 | 對病變無效 |

| 手術切除 | 血管瘤或可疑病變 | 徹底解決問題 | 有創傷,需恢復時間 |

| 雷射治療 | 精準移除血泡,出血少 | 恢復快 | 費用較高 |

我個人覺得,雷射治療雖然貴,但對某些人值得。朋友做過雷射,說過程很快,幾乎不痛。但手術前一定要和醫生討論風險。

治療費用方面,台灣健保可能部分給付,但自費項目如雷射可能要幾千到上萬台幣。這點我覺得是缺點,但健康無價。

居家護理小技巧

如果血泡不嚴重,可以先試居家護理:

- 保持口腔清潔:用溫鹽水漱口,一天數次。

- 避免刺激:少吃辣、燙食物,別用牙籤亂戳。

- 監測變化:每天拍照記錄血泡大小。

這些方法我試過,有效但只能輔助。如果沒改善,還是要看醫生。

預防口腔黑色血泡的實用建議

與其治療,不如預防。以下是我總結的預防清單,幫你降低風險:

- 注意飲食:細嚼慢嚥,避免硬物如骨頭或冰塊。

- 口腔衛生:定期刷牙、用牙線,半年洗牙一次。

- 定期檢查:每年口腔檢查,早期發現問題。

- 控制慢性病:如高血壓,減少血管負擔。

我覺得預防最簡單也最有效。我以前懶得洗牙,現在乖乖定期去,口腔問題少很多。

常見問題解答

這部分我收集了大家常問的問題,用問答形式呈現。

問:口腔黑色血泡會自己好嗎?

答:輕微外傷的血泡可能幾天內消退,但如果是病變,可能不會自癒。如果超過一週沒好,建議就醫。

問:黑色血泡和癌症有關嗎?

答:多數不是癌症,但少數口腔癌可能表現為血泡。如果血泡快速長大、不痛或出血,要檢查排除風險。

問:我可以自己刺破血泡嗎?

答:絕對不要!可能引起感染或更嚴重出血。正確做法是保持清潔,找醫生處理。

這些問題都是我從論壇或朋友那聽來的,希望幫到你。

個人經驗分享

最後聊聊我的故事。幾年前,我嘴裡長了一個小黑泡,不痛不癢,我拖了一個月才看醫生。那時瞎擔心是絕症,結果檢查只是血管小問題,雷射處理就好了。這件事讓我學到,健康問題不能拖,也別自己嚇自己。

當然,每個人的口腔黑色血泡情況不同,我的經驗僅供參考。重點是及時行動。

總之,口腔黑色血泡雖小,但背後的學問大。希望這篇文章幫你理清思路,有問題歡迎討論。記住,專業醫師是最好的幫手!