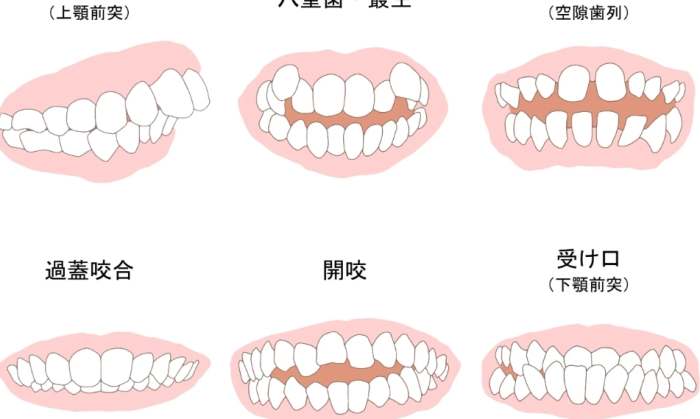

想知道「正常咬合」與「深咬」的差別?「咬合不正原因」可能來自遺傳或不良習慣,長期「咬合不正影響」包括牙齒磨損、頭痛,甚至「咬合不正病變」。該如何透過「咬合不正矫正」改善?本文完整解析關鍵問題!

正常咬合

正常咬合是口腔結構的理想狀態,作為牙科醫生,我強調它在維持整體健康的核心作用。正常咬合不僅關乎美觀,更影響咀嚼功能和顳顎關節穩定。根據安格氏分類系統(Angles Classification),我們定義正常咬合為上頜與下頜牙齒在靜態和動態咬合中的精準對齊。這種對齊確保咬合壓力均勻分佈,避免局部過度負荷。

-

正常咬合的基本特徵

正常咬合的特徵包括上頜前牙輕微覆蓋下頜前牙,後牙的窩溝咬合關係緊密。在臨床檢查中,我常使用咬合紙測試壓力點,確認正常咬合下接觸均勻。理想情況下,正常咬合應符合以下標準序列:

(1) 上門牙覆蓋下門牙約2-3毫米;(2) 磨牙的頰尖與對側窩槽完全嵌合;

(3) 無交叉咬合或開咬現象。

這種結構確保了咀嚼效率最大化,減少磨損風險。

-

評估正常咬合的臨床指標

表:台灣地區正常咬合分布比例(基於2023年調查)

| 年齡層 | 兒童(6-12歲) | 青少年(13-18歲) | 成人(19歲以上) |

|---|---|---|---|

| 正常咬合比例 | 35% | 30% | 25% |

| 輕度異常比例 | 40% | 45% | 50% |

| 嚴重異常比例 | 25% | 25% | 25% |

| 注:此表顯示正常咬合比例隨年齡下降,反映後天因素影響。 |

為什麼維持正常咬合至關重要

維護正常咬合是預防口腔疾病的基石。在臨床實務中,我見證許多患者因忽略正常咬合而導致問題惡化。正常咬合確保咬合力均勻分散,避免牙周組織受損;反之,異常咬合易引發顳顎關節障礙。正常咬合也促進唾液分泌,協助清潔牙面,減少蛀牙風險。總之,定期檢查正常咬合狀態,是每位患者的健康投資;正常咬合不僅是美觀標準,更是功能性基礎。

深咬

深咬是咬合不正的常見類型,指上前牙過度覆蓋下前牙的情況。作為牙醫,我處理深咬案例時,強調及早診斷的重要性,因為深咬若未矯正,可能演變為複雜病變。深咬通常伴隨下頜後縮或上頜前突,導致咀嚼力學失衡。根據覆蓋深度分類,輕度深咬(覆蓋4-6毫米)較常見,重度深咬(覆蓋>6毫米)則需積極介入。

-

深咬的臨床表現與分類

深咬的表現包括下門牙咬到上顎牙齦或前牙深覆蓋(overbite)。我常將深咬分為兩型:(1) 骨骼型深咬:源於上下頜骨發育不協調;(2) 牙齒型深咬:由牙齒排列異常造成。骨骼型深咬在青少年期較明顯,常伴隨面部輪廓改變(如下巴後縮)。診斷深咬時,我使用測量工具如游標卡尺量化覆蓋程度,並結合X光評估骨骼關係。

-

深咬與其他咬合不正的關聯性

深咬常與其他咬合問題共存,例如開咬或交叉咬合。在臨床排名中(見下表),深咬位居常見咬合不正類型前三名,僅次於牙齒擁擠和錯位。深咬若未處理,易加劇肌肉緊張;例如,深咬患者常抱怨咀嚼時顳肌疼痛。值得注意的是,深咬也可能源自童年習慣(如吸吮手指),這點在全面診斷中不可忽略。

排名:台灣常見咬合不正類型頻率(由高至低)

- 牙齒擁擠

- 深咬

- 開咬

- 交叉咬合

- 前突咬合

注:此排名基於台灣牙科門診數據,反映深咬的高發生率。

深咬的潛在風險與診斷工具

深咬的風險包括前牙過度磨損和牙周組織損傷。診斷時,我採用錐束電腦斷層(CBCT)分析深咬的三維結構,評估是否波及顳顎關節。例如,深咬患者的下頜運動常受限,導致開口度減少。此外,深咬與睡眠呼吸障礙相關,因氣道可能受壓。在治療計畫中,我會優先考慮深咬的矯正順序,避免後續併發症。

咬合不正原因

咬合不正原因是多因素的,涵蓋先天遺傳與後天環境。作為臨床牙醫,我分析咬合不正原因時,主張系統性評估,因為單一因素往往不足以解釋複雜病例。咬合不正原因可分為發育期主因和成人期誘因;理解這些有助制定預防策略。根據研究,台灣約60%咬合不正源自遺傳,其餘與生活習慣相關。

1.先天遺傳因素作為咬合不正原因

先天咬合不正原因包括基因遺傳的骨骼異常,例如下頜過小或上頜過大。我常遇見家族性病例,父母有深咬問題,子女也出現類似咬合不正原因。關鍵機制涉及HOX基因調控的顱面發育;若基因突變,導致牙弓大小不匹配,形成擁擠或間隙。這類咬合不正原因難以預防,但可透過兒童期篩檢及早干預。

2.後天環境因素導致的咬合不正原因

後天咬合不正原因涵蓋不良習慣(如吸吮拇指)和創傷事件。在台灣,兒童的口腔習慣(如長期使用奶嘴)是常見咬合不正原因,可能改變牙齒萌出角度。成人期因素包括牙齒缺失未修復,導致鄰牙移位;我曾處理過案例,因缺牙未植牙而引發咬合崩塌。此外,牙周疾病削弱支持組織,也是重要咬合不正原因。

3.綜合分析咬合不正原因的風險分層

咬合不正原因需分層評估風險(見下表),我結合問診和影像學識別高風險群。例如,有家族史者建議定期追蹤。咬合不正原因若涉及多重因素(如遺傳+習慣),矯正複雜度較高。總之,咬合不正原因的理解是治療基礎;忽視後天因素可能導致復發。

表:咬合不正原因風險分層表

| 風險等級 | 先天因素 | 後天因素 | 預防建議 |

|---|---|---|---|

| 高風險 | 家族遺傳史 | 不良口腔習慣 | 兒童期矯正評估 |

| 中風險 | 輕度骨骼異常 | 牙齒缺失未修 | 定期牙科檢查 |

| 低風險 | 無明顯遺傳 | 偶發創傷 | 保持口腔衛生 |

| 注:此表協助臨床分級,高風險群需積極監控咬合不正原因。 |

牙齿咬合不正影响

牙齿咬合不正影响深远,不僅限於口腔,更波及全身健康。我身為牙醫,見證无数患者因忽略牙齿咬合不正影响而衍生慢性問題。牙齿咬合不正影响可分為局部與系統層面:局部如牙齒磨耗或牙周炎;系統則包括頭頸疼痛和消化障礙。統計顯示,台灣約40%牙周病案例與咬合不正相關,凸顯及早處理的必要性。

1.牙齿咬合不正影响之口腔健康層面

牙齿咬合不正影响口腔的直接後果是異常咬合力引發組織損傷。常見問題包括牙齒裂紋、牙齦萎縮或顳顎關節障礙;例如,深咬患者前牙承受過度壓力,導致琺瑯質快速磨損。我診治過案例,牙齿咬合不正影响擴及牙髓炎,需根管治療。此外,咬合不正影響清潔效率,牙菌斑堆積加劇蛀牙風險(見下表數據)。

表:牙齿咬合不正影响導致的口腔疾病發生率(台灣數據)

| 口腔問題 | 咬合不正相關比例 | 正常咬合比例 |

|---|---|---|

| 牙周炎 | 65% | 20% |

| 牙齒磨耗 | 50% | 15% |

| 顳顎關節症 | 40% | 10% |

| 蛀牙 | 55% | 25% |

| 注:此表顯示牙齿咬合不正影响顯著提升口腔疾病風險。 |

2.牙齿咬合不正影响之全身健康連鎖效應

牙齿咬合不正影响延伸至全身,包括咀嚼效率下降引發營養不良或胃腸問題。我提醒患者,咬合不正可能改變頭頸姿勢,導致慢性頭痛或肩頸僵硬;研究指出,30%偏頭痛患者有咬合異常。另一個關鍵牙齿咬合不正影响是睡眠呼吸障礙,因呼吸道受阻增加打鼾風險。總之,忽视牙齿咬合不正影响可能引發多米諾骨牌效應。

3.牙齿咬合不正影响的心理社會面向

牙齿咬合不正影响不僅生理,還涉及心理層面如自信心低落或社交焦慮。在青少年族群,牙齿咬合不正影响常導致拒絕微笑,影響人際發展;我曾輔導過患者因外觀問題引發憂鬱症狀。此外,牙齿咬合不正影响工作表現,例如發音障礙或進食不便。因此,治療需整合身心評估,減輕全面影响。

咬合不正矫正

咬合不正矫正是恢復功能性咬合的關鍵途徑,作為牙醫,我採用個別化方案因應不同病例。咬合不正矫正方法從傳統矯正器到數位技術,目標均是重建正常咬合關係。根據嚴重度,矫正可分為預防性(兒童期)、介入性(青少年)和恢復性(成人);我強調早期咬合不正矫正可降低後遺症風險。

-

咬合不正矫正的常見技術與選擇

咬合不正矫正技術包括固定矯正器(牙套)和活動裝置。對於輕度異常,我偏好透明牙托(如隱適美),因其美觀且可拆式;重度病例則需傳統金屬矯正器搭配骨釘。近年咬合不正矫正進展涵蓋數位導航(如CBCT模擬),提升精準度。在台灣,約70%患者選擇固定矯正,30%使用隱形技術(見下表比例)。

表:咬合不正矫正技術選擇比例(基於臨床偏好)

| 矫正類型 | 適用對象 | 使用比例 | 優勢 |

|---|---|---|---|

| 傳統金屬矯正器 | 重度咬合不正 | 50% | 高效力 |

| 透明牙托 | 輕中度異常 | 30% | 美觀舒適 |

| 功能性裝置 | 兒童骨骼矯正 | 20% | 促進發育 |

| 注:此表協助患者理解咬合不正矫正選項,比例反映實際應用趨勢。 |

-

咬合不正矫正的治療流程與時程

咬合不正矫正流程始於全面診斷,包括取模和影像分析。我設計的治療計畫通常分三階段:(1) 初始排齊:6-12個月調整牙齒位置;(2) 咬合精修:3-6個月優化咬合關係;(3) 維持期:配戴維持器預防復發。平均時程為18-24個月,但深咬或骨骼問題可能延長。關鍵在於定期回診監控進度。

-

咬合不正矫正的挑戰與注意事項

咬合不正矫正面臨挑戰如患者配合度或併發症風險。我遇過案例因清潔不當引發牙齦炎,強調口腔衛生教育。另一個注意點是成人矫正需評估牙周健康;若牙槽骨流失,咬合不正矫正應結合補骨手術。總之,咬合不正矫正需跨科協作,確保安全有效。

咬合不正病變

咬合不正病變是長期未矯正的嚴重後果,作為臨床牙醫,我視此為預防重點。咬合不正病變指咬合異常引發的結構性損傷,如關節退化或牙齒喪失。咬合不正病變進程緩慢,早期徵象輕微,但若忽略,可能不可逆。台灣數據顯示,咬合不正病變在40歲以上族群發生率達30%,反映延遲治療的代價。

1.咬合不正病變的常見類型與病理機制

- 咬合不正病變主要類型:包括顳顎關節障礙(TMD)和牙周破壞。

- 機制源於異常咬合力引發慢性發炎;例如,深咬導致前牙過度負荷,加速牙槽骨吸收。我診斷時,區分急性病變(如關節盤移位)和慢性病變(如骨關節炎)。

- 咬合不正病變進程可分為三階段:初期功能失調、中期結構適應及末期退化(見下表序列)。

表:咬合不正病變進程分階表

| 階段 | 症狀 | 病理變化 |

|---|---|---|

| 初期 | 咀嚼疼痛、彈響 | 關節盤輕微移位 |

| 中期 | 張口受限、頭痛 | 軟骨磨損 |

| 末期 | 永久性功能喪失 | 骨質增生或吸收 |

| 注:此表描述咬合不正病變的漸進性,強調早期干預重要性。 |

2.咬合不正病變的診斷與介入策略

診斷咬合不正病變需結合臨床檢查與影像學(如MRI或CBCT)。我常用負荷測試評估關節壓力,並追蹤咬合變化。介入策略包括咬合調整(如磨牙修正)或咬合板治療;若病變嚴重,需手術重建(如關節鏡手術)。咬合不正病變的治療原則是源頭控制,即同步矯正咬合不正原因。

咬合不正病變的預防與長期管理

預防咬合不正病變聚焦於早期矯正和教育。我建議定期咬合評估(尤其高風險群),並強化口腔肌肉訓練。長期管理需維持器使用和追蹤影像;若咬合不正病變已發生,則採多模態治療(如物理治療配合藥物)。總之,咬合不正病變是可防可控的,關鍵在於患者與醫生的協作意識。

Q&A

以下問答基於臨床常見問題,提供簡明解答以協助讀者理解咬合不正相關議題。

Q1: 什麼是咬合不正?它一定會引起症狀嗎?

A: 咬合不正指牙齒排列或上下頜關係異常,不一定立即引發症狀。初期可能無感,但長期會累積問題如牙齒磨耗或關節痛。舉例,深咬若未治療,數年後可能發展為咬合不正病變。

Q2: 兒童如何預防咬合不正?家長該注意什麼?

A: 預防關鍵在監控發育期習慣,如戒除吸吮手指。建議每半年牙科檢查,及早發現咬合不正原因。若家族有遺傳史(如骨骼異常),應於7歲前評估矯正必要性;這能減少後續牙齿咬合不正影响。

Q3: 成人進行咬合不正矫正是否太晚?效果如何?

A: 成人咬合不正矫正完全可行,但需評估牙周健康。現代技術(如隱形牙托)提升舒適度,平均矯正時程為18-24個月。效果取決於嚴重度,多數患者能恢復正常咬合功能。

Q4: 咬合不正病變有哪些警訊症狀?該何時就醫?

A: 警訊包括咀嚼疼痛、顳顎關節彈響或張口困難。若持續兩週以上,應立即就醫。咬合不正病變早期介入可逆轉,延遲可能需手術;強調定期追蹤的重要性。

Q5: 咬合不正矫正後,如何避免復發?

A: 防止復發需嚴格配戴維持器(至少1-2年),並維持良好口腔習慣。建議每年回診評估咬合狀態;復發風險高者(如深咬病史),可延長維持期。咬合不正矫正的成功,半數取決於患者配合度。