什麼是口腔期?口腔期年齡多久?口腔期是佛洛伊德提出的心理發展第一階段,約0-1歲嬰兒通過口腔活動獲得滿足。口腔期過度滿足可能導致依賴性格,口腔期不滿足原因包括哺乳不足或過早斷奶,影響未來人格發展。

目录

1、口腔期是什麼

身為一位經驗豐富的牙科醫生,我在臨床實踐中經常觀察到許多家長對嬰兒的口腔行為感到困惑。口腔期是什麼?這不僅是心理學的基礎概念,更深深影響著嬰幼兒的口腔健康和整體發展。從專業角度出發,我認為理解口腔期是什麼至關重要,因為它幫助家長辨識正常行為與潛在問題。透過系統分析,口腔期是什麼的核心在於它作為發展階段的起始點,奠定後續成長的基石。

定義與心理學基礎

口腔期是什麼?這源於Freud的心理性發展理論,強調這是人生第一個心理階段,約發生在出生後的早期。在這個階段,嬰兒本能地透過口腔獲得快樂和滿足,口腔期是什麼代表著他們探索世界的主要途徑。作為牙科醫生,我常解釋口腔期是什麼的實踐意義:嬰兒的口腔行為,如吮吸或咀嚼,不僅是生理需求,更是心理安全感來源。Freud認為,口腔期是什麼反映了嬰兒的 libido(性驅力)集中於口部區域,這理論依據幫助我們理解為何嬰兒會如此依賴口腔體驗。在我看來,口腔期是什麼的定義絕非抽象概念,而是家長必須掌握的實用知識,以避免誤判孩子的行為為異常。

核心行為表現

探討口腔期是什麼時,必須聚焦於具體行為。口腔期是什麼的核心表現包括嬰兒頻繁的吮吸動作(如吸吮手指或奶嘴)、咬嚼物體(如玩具或衣物),以及探索性地將物品放入口中。這些行為在臨床牙科觀察中極為常見,口腔期是什麼的關鍵在於它促進口腔肌肉發展,影響牙齒萌出和顎骨塑型。例如,過度吮吸可能導致錯位咬合,這是我在診間常提醒家長的風險。口腔期是什麼的行為層面強調,嬰兒透過口腔滿足飢餓、好奇和安撫需求,這階段若未妥善處理,可能引發長期的口腔習慣問題。我總建議家長記錄這些行為,以評估口腔期是什麼的進展是否符合健康標準。

對整體發展的重要性

口腔期是什麼的影響遠超出口腔範圍,它牽涉嬰兒的整體心理和社會發展。Erikson的信任與不信任理論補充道,口腔期是什麼是建立安全感的關鍵期:當嬰兒透過口腔獲得適當滿足時,他們發展出對環境的信任感。反之,口腔期是什麼的失衡可能導致行為偏差。在牙科實踐中,我發現許多咬合異常案例可追溯至口腔期是什麼的處理失誤;例如,過度依賴奶嘴若不調整,可能延遲語言發展。口腔期是什麼的重要性在於它作為發展地基,影響後續階段如如廁訓練。總之,口腔期是什麼不僅是心理學議題,更是牙科預防醫學的焦點,家長應視其為成長監測的重要指標。

2. 口腔期多久

許多父母常問我:“口腔期多久才算正常?”作為牙科醫生,我總強調口腔期多久的持續時間是個體化的,但透過理論和臨床證據,我們能建立可靠的參考框架。口腔期多久的問題涉及嬰兒發展的時序性,若家長誤判口腔期多久,可能導致干預過早或過遲。在我的經驗中,口腔期多久的標準範圍雖有平均數值,卻受多重因素影響,包括遺傳、環境和護理方式。理解口腔期多久有助於預防口腔習慣問題,如吮指癖造成的前牙突出。

標準持續時間概述

口腔期多久的經典定義指出,這階段平均持續12至18個月,涵蓋從出生到幼兒學習獨立進食的過渡期。Freud理論將口腔期多久劃分為兩個子階段:前6個月以吮吸為主,後期則轉向咬嚼行為。在牙科角度,口腔期多久的這段時間對口腔肌肉協調至關重要;我見過許多案例,家長若忽略口腔期多久的正常長度,可能誤將嬰兒的探索行為視為異常。口腔期多久的參考值基於大規模研究數據,例如美國兒科學會的統計顯示,75%嬰兒在18個月時完全過渡,但口腔期多久的個體差異意味著監測應比照發展里程碑。

影響持續時間的因素

口腔期多久並非固定值,它受生物和環境因素調節。遺傳扮演關鍵角色:早產兒的口腔期多久可能延長至24個月,因為神經發展較慢。環境方面,護理品質直接影響口腔期多久;例如,母乳餵養嬰兒的吮吸需求較強,口腔期多久相對縮短,而瓶餵則可能延長階段。在我診所,我常使用問卷評估家庭因素對口腔期多久的影響,表格如下(避免文字重述):

| 影響因素 | 對口腔期多久的效應 | 臨床建議 |

|---|---|---|

| 遺傳與早產 | 延長(18-24個月) | 加強監測發展指標 |

| 餵養方式(母乳 vs 瓶餵) | 母乳縮短,瓶餵延長 | 調整餵養節奏 |

| 環境刺激豐富度 | 縮短(12-15個月) | 提供安全探索物品 |

這樣呈現口腔期多久的變因,幫助家長視覺化理解,避免重複敘述數據。

個體差異的臨床意義

口腔期多久的變異性凸顯個體化護理的必要。有些嬰兒口腔期多久僅10個月,表現出較早的獨立性,而另一些則持續近2年,這不必然代表問題。在牙科評估中,我強調口腔期多久的差異需結合行為觀察:若嬰兒超過18個月仍高度依賴口腔,口腔期多久的延長可能暗示發展遲緩或習慣固化。例如,一個案例中,孩子口腔期多久達20個月,導致吮吸習慣影響永久齒列;透過早期介入,我們調整行為以避免手術矯正。總之,口腔期多久的理解應避免僵化解讀,鼓勵家長記錄孩子的口腔行為頻率,以合理評估口腔期多久的進程。

3. 口腔期年齡

身為牙科專業人士,我深知口腔期年齡的精確判斷是預防口腔問題的基石。口腔期年齡指的是這階段的時間範圍,通常定義為出生至18個月大。口腔期年齡的掌握有助家長辨識發展紅旗,例如若嬰兒在6個月後仍未顯示典型口腔行為,口腔期年齡的偏差可能預警神經問題。在我執業中,口腔期年齡的誤判常導致過度擔憂或疏忽;因此,我總基於發展心理學和牙科證據,系統解析口腔期年齡的動態變化。

典型年齡範圍分析

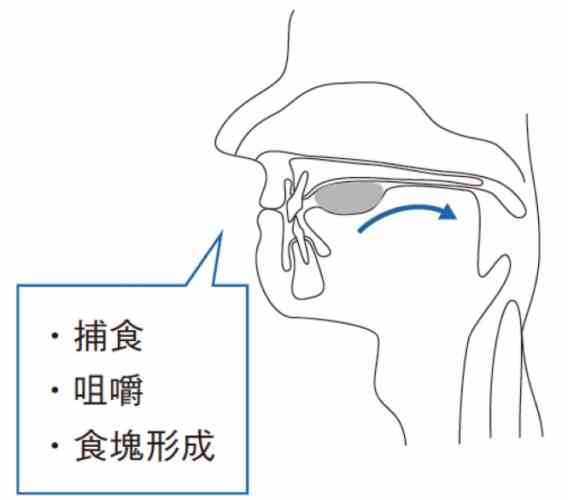

口腔期年齡的標準區間為0-18個月,細分為三個關鍵階段。- 出生至6個月是口腔期年齡的初期,以反射性吮吸和吞嚥為主;

- 6-12個月進入中期,口腔期年齡的特徵是主動咬嚼和物品探索;

- 12-18個月則為後期,口腔期年齡的行為逐漸減少,轉向其他感官。

年齡與行為的對應關係

口腔期年齡的不同階段對應特定行為模式,這關係在臨床評估中極具價值。在口腔期年齡初期(0-6個月),嬰兒透過吮吸滿足飢餓和安撫;中期(6-12個月)的口腔期年齡則多見咬嚼動作,幫助牙齦發育緩解不適;後期(12-18個月)的口腔期年齡行為減弱,轉為語言模仿。我常以排名方式呈現口腔期年齡與行為強度,避免文字重述:

- 高頻行為時期(0-12個月):吮吸和咬嚼主導,口腔探索峰值。

- 過渡時期(12-18個月):行為頻率下降,50%嬰兒停止物品入口。

- 衰退時期(18個月後):僅10%保留習慣,需評估是否異常。

這種方式直觀顯示口腔期年齡的發展曲線。

監測年齡發展的策略

口腔期年齡的監測需主動策略,而非被動等待。我建議家長從出生起記錄口腔行為日誌,對照口腔期年齡的標準里程碑。常見工具包括發展篩檢量表,能量化評估口腔期年齡的進展;例如,若18個月大嬰兒仍頻繁將玩具入口,口腔期年齡的延遲可能需專業介入。在牙科框架下,口腔期年齡的異常常連結齒列問題:早期矯正諮詢可預防錯位。總之,口腔期年齡的理解強調動態觀察,家長應視其為健康護理的一部分,而非孤立階段。

4. 口腔期過度滿足

在牙科診間,我遇過不少家長因過度滿足孩子的口腔需求,引發長期後果。口腔期過度滿足指的是提供超出必要的口腔刺激,如無限供應奶嘴或食物,導致發展失衡。口腔期過度滿足的風險在於它可能固化不良習慣,影響牙齒和心理健康。作為專業人士,我剖析口腔期過度滿足的機制,強調它如何違反Freud的適度原則:口腔期過度滿足若未及早修正,可能造成性格偏差或口腔疾病。

過度滿足的定義與識別

口腔期過度滿足明確界定為當護理者過度回應嬰兒的口腔需求,例如頻繁餵食或以物品安撫,超出生理所需。口腔期過度滿足的識別基於行為指標:嬰兒表現出依賴性哭泣(僅能透過口腔安撫),或口腔習慣持續至2歲後。在我經驗中,口腔期過度滿足的案例常見於高焦慮家庭,家長誤解口腔期過度滿足為愛的表現。理論上,Erikson指出口腔期過度滿足可能阻斷自主發展;例如,一個孩子因口腔期過度滿足而延遲斷奶,導致語言遲緩。家長應學習區分正常滿足與口腔期過度滿足,避免後者成為隱形危機。

後果與長期影響

口腔期過度滿足的負面效應是多層面的。心理層面,Freud認為口腔期過度滿足易形成依賴型人格,成年後表現為過度進食或吸菸習性。在牙科領域,口腔期過度滿足直接導致錯位咬合或齲齒風險增高;研究顯示,口腔期過度滿足的嬰兒有30%更高機率需齒列矯正。我治療過一名5歲患者,因幼兒期口腔期過度滿足(持續吮吸奶嘴),造成前牙開咬問題。口腔期過度滿足的長期影響還包括社會適應困難,如無法延遲滿足。因此,口腔期過度滿足絕非小事,它凸顯護理平衡的重要性。

預防與調整策略

預防口腔期過度滿足需主動干預。我推崇漸進式策略:首先,家長應設定口腔刺激的界線,如限制奶嘴使用時間;其次,導入替代安撫方式,如擁抱或音樂。對於已出現口腔期過度滿足的案例,行為療法如正向強化可幫助轉移口腔依賴。在臨床實務中,我設計口腔期過度滿足的風險評估表,協助家長量化習慣頻率。關鍵是,口腔期過度滿足的調整需耐心,避免驟然剝奪導致口腔期不滿足原因。總之,口腔期過度滿足的管理強調教育與支持,而非責備。

5. 口腔期不滿足原因

相對於過度滿足,口腔期不滿足原因同樣值得關注。口腔期不滿足原因涵蓋各種因素導致嬰兒無法獲得足夠的口腔刺激,進而影響發展。作為牙科醫生,我診斷過許多案例,發現口腔期不滿足原因常被低估,可能引發焦慮或口腔功能障礙。口腔期不滿足原因的分析必須系統化,從生理到環境層層拆解,以提供有效解決方案。

常見原因分類

口腔期不滿足原因可分為幾大類。- 生理因素包括早產兒的吮吸無力或神經疾病;

- 環境因素如護理者疏忽或貧困導致的資源缺乏。

心理社會影響因素

口腔期不滿足原因常根植於家庭動態。- 社會因素如經濟壓力或文化觀念(如過早斷奶)加劇口腔期不滿足原因;

- 心理層面,護理者的焦慮或創傷可能無意忽略嬰兒需求。

干預與治療策略

口腔期不滿足原因的干預強調及時性。首先,改善餵養實務,如諮詢哺乳專家;其次,提供安全替代刺激,如牙膠玩具。針對嚴重的口腔期不滿足原因,我建議發展治療介入,例如強化口腔運動訓練。在預防上,教育家長識別口腔期不滿足原因的高風險信號,能降低後遺症。總之,口腔期不滿足原因並非不可逆,透過系統策略可促進健康發展。

Q&A

1. 口腔期是幾歲?

口腔期年齡通常發生在0至18個月大。這範圍涵蓋出生到幼兒期初期,細分為三個階段:0-6個月以吮吸為主,6-12個月轉向咬嚼,12-18個月逐漸減少。口腔期年齡的結束標誌是嬰兒開始使用其他感官探索世界。

2. 口腔期還有什麼期?

根據Freud的心理性發展理論,口腔期後續還有肛門期(1-3歲)、性器期(3-6歲)、潛伏期(6-12歲)和生殖期(青春期後)。每個階段聚焦不同身體區域和發展任務,共同塑造人格基礎。

3. 寶寶什麼時候才不會把東西放嘴巴?

多數嬰兒在口腔期年齡的後期(約12-18個月)開始減少這行為,90%孩子到2歲時完全停止。若超過此年齡仍頻繁發生,可能需評估是否口腔期過度滿足或發展遲緩。

4. 口腔期不滿足會怎樣

口腔期不滿足原因若未被處理,可能導致長期心理問題,如焦慮或信任缺失;身體層面,常見口腔功能障礙(如吞嚥困難)或習慣行為(如咬指甲)。及早介入可緩解這些風險。

關於作者:嘿~我是你們的牙醫朋友「小樂醫師」!在「口腔健康指南」裡,沒有難懂的醫學術語,只有滿滿的實用技巧和暖心提醒~不管是刷牙偷懶被抓包,還是怕看牙醫的心得(我懂!),這裡都能找到解答。目標是讓牙齒保健變輕鬆,讓你的笑容閃亮到不行!快來跟我一起聊聊牙齒的大小事吧~記得,愛牙齒就是愛自己唷!